Guadeloupe qui es-tu ?

L'abbé Grégoire

Le rôle joué par l’abbé Grégoire à la Révolution française a fortement marqué les esprits, tant de son vivant qu'aujourd'hui. De nnombreux honneurs ou hommages lui sont rendus depuis plus de deux siècles.

L'abbé Grégoire a joué un rôle crucial dans la promotion des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Son œuvre et ses engagements continuent d'inspirer les défenseurs des droits humains à travers le monde.

Il est reconnu comme un pionnier des droits humains et un ardent défenseur de l'égalité et de la justice sociale. Son engagement en faveur de l'abolition de l'esclavage et de l'émancipation des minorités a eu un fort impact sur la société française. Aujourd'hui, il est célébré comme un héros de la Révolution française et un symbole de la lutte pour les droits de l'homme.

Il parle l'anglais, l'italien et l'espagnol, et dans une moindre mesure l'allemand, ce qui lui permet d'être au courant des nouveautés intellectuelles.

Un très grand nombre de villes ou communes ont donné le nom de l’abbé Grégoire soit à une rue, soit à une place. C’est le cas en Guadeloupe, à Anse-Bertrand, Capesterre-Belle-Eau, Pointe-à-Pitre ou Sainte-Anne.

L’homme

L'abbé Henri Grégoire, souvent simplement appelé l'abbé Grégoire, est une figure emblématique de la Révolution française. Né le 4 décembre 1750 en Lorraine, et mort le 28 mai 1831 à Paris, il a laissé un héritage important à travers ses engagements politiques, sociaux et culturels.

Il commence ses études avec le curé de son village qui remarque ses dispositions intellectuelles dès l'âge de cinq ans.

Il fait des études au collège jésuite de Nancy de 1763 à 1768, puis il s'oriente vers l’université jésuite de Pont-à-Mousson.

Il consacre notamment une grande partie de son temps à la poésie. En 1773, à 23 ans, il remporte le prix de l'Académie de Nancy pour son Éloge de la poésie.

Au sein de l’église

Durant ses années de formation, Henri Grégoire passe par une phase de doute sur sa foi et sa vocation religieuse, mais il revient à la foi après de profondes réflexions.

Il est ordonné prêtre le 1er avril 1775.

Après son ordination il devient vicaire à Château-Salins puis à Marimont-lès-Bénestroff Plus tard, prend la charge des paroisses d'Emberménil et de Vaucourt comme curé. Bon prédicateur et est souvent invité à prêcher dans les paroisses voisines.

Contexte historique et engagements politiques et sociaux

La Révolution française (1789-1799) a été une période de bouleversements politiques et sociaux qui a vu la fin de la monarchie absolue, la montée de la démocratie et la lutte pour les droits de l'homme. Dans ce contexte, Grégoire se distingue par ses idées progressistes et son activisme en faveur de l'égalité.

L’Assemblée constituante est dissoute le 30 septembre 1791, l'abbé Grégoire qui est inéligible(car aincien membre de la Constituante), se consacre entièrement à son office d’évêque de Blois, d’où il continue son œuvre politique.

Il est élu député du clergé aux États généraux de 1789. Il part donc pour Versailles. Son mandat va bien plus loin qu'une simple représentation de son ordre, il se considère comme ayant un ministère sacré à remplir.

Rallié au Tiers Etat, il milite pour l'abolition totale des privilèges et de l'esclavage et prône le suffrage universel et l'émancipation des Juifs.

Il est l'un des premiers membres du clergé à rejoindre le tiers état, et se joint constamment à la partie la plus démocratique de ce corps.

Il participe, avec beaucoup d'autres députés, à la rédaction de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. On lui doit le premier Article de cette déclaration : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».

Grégoire souhaitait également que la Déclaration fasse explicitement référence à Dieu, mais cette formulation n’est pas retenue.

En 1792, le département du Loir-et-Cher l’élit député à la Convention nationale.

Le 24 décembre 1794, devant la Convention, l'abbé Grégoire prononce un Discours sur la liberté des cultes où il demande la liberté pour les cultes et la réouverture des églises.

Le 11 septembre 1819, il est élu député de l’Isère.

Abolition de l'esclavage et défense des droits des Juifs

L'abbé Grégoire est l'un des premiers à militer pour l'abolition de l'esclavage. En tant que membre de la Société des Amis des Noirs, il plaide pour l'égalité des droits des personnes de couleur et contribue à la rédaction du décret d'abolition de l'esclavage en 1794.

Il s'engage contre le rétablissement de l'esclavage par Napoléon après son coup d'État de 1799. La restauration de l'esclavage, devenue officielle avec la loi du 20 mai 1802 ne l'empêche pas de continuer à militer pour son abolition.

L’abbé Grégoire a aussi été un fervent défenseur des droits des Juifs en France. Il a œuvré pour leur émancipation et leur a accordé la citoyenneté française, contribuant ainsi à mettre fin à des siècles de discrimination.

Promotion de l'éducation

Convaincu que l'éducation est un levier essentiel pour l'égalité des hommes, l'abbé Grégoire promeut l'instruction publique. Il soutient que l'éducation doit être accessible à tous, indépendamment de l’origine sociale.

L’abbé Grégoire a également plaidé pour la reconnaissance et la préservation des langues régionales en France.

Sa mort

Il vit ses dernières années dans la pauvreté, privé de toute pension ou retraite.

Malade, sentant la fin de sa vie proche, il demande l’assistance de l’église, mais l’archevêque lui refuse la présence d’un prêtre et toute messe funéraire à cause de ses oponions politiques.

L abbé Guillon, outre passant cette interdiction, lui délivre néanmoins l’extrême-onction.

Âgé de 81 ans, l'abbé Grégoire meurt à Paris le 28 mai 1831. Sur sa tombe, on y inscrit cet épitaphe : « Mon Dieu, faites-moi miséricorde et pardonnez à mes ennemis ».

En 1990, sous le présidence de François Mittérand, ses restes sont transférés au Panthéon.

Les îles de Guadeloupe

L'archipel guadeloupéen se compose de plusieurs îles dont certaines ne sont pas habitées. Les plus connues sont la Grande-Terre et la Basse-Terre, séparées par un bras de mer appelé la Rivière Salée.

Chaque île a son propre charme et ses particularités, les îles de Guadeloupe ont de quoi satisfaire tous les goûts.

En voici les principales :

Ces îles offrent une diversité de paysages et d'activités, permettant aux visiteurs de découvrir différentes facettes de la culture et de la nature guadeloupéennes.

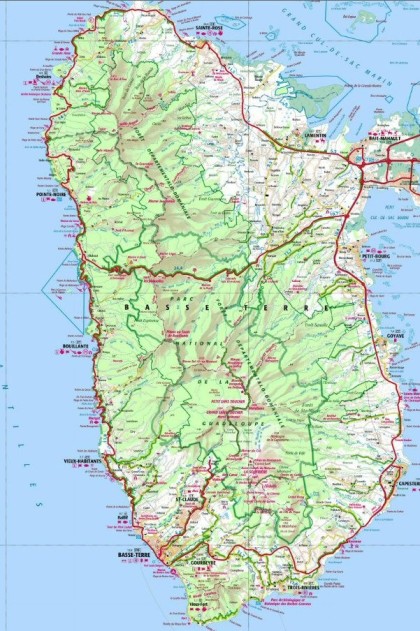

Basse-Terre (847,8 km²)

Aussi dénommée «Guadeloupe proprement dite», Ile Volcanique et montagneuse au climat tropical, c'est la plus grande des îles composant l'archipel de la Guadeloupe. Elle abrite le volcan actif de la Soufrière et est réputée pour sa végétation luxuriante, ses cascades et ses sentiers de randonnée. Partie Ouest du papillon. Son nom caraïbe est Karukéra (l’île aux belles eaux). Ville principale : Basse-Terre qui est la préfecture.

Grande-Terre (586,7 km²)

Partie Est du papillon, surnommée «la petite Bretagne des Antilles». La ville principale est Pointe-à-Pitre qui est aussi la ville commerciale de Guadeloupe.

Connue pour ses plages de sable blanc, ses lagons et ses stations balnéaires.

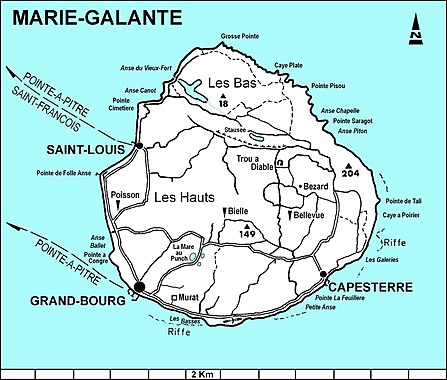

Marie-Galante (158 km²)

Elle est surnommée "la Grande Galette" en raison de sa forme circulaire et de son terrain plat ou "l'île aux cent moulins".

Désirade (21,42 km²)

Située à une dizaine de kilomètres à l'est de la Grande-Terre, elle est également une commune du même nom.

Les Saintes (12,8 km²)

C'est un ensemble de petites îles, dont les principales sont Terre-de-Haut et Terre-de-Bas.

La population de Terre-de-haut est composée en grande partie par des descendants d'anciens bretons, tandis que celle de Terre-de-bas est en majorité composée de noirs.

Jusqu'en 2007, Saint-Martin et Saint-Barthélémy faisaient partie des ìles de Guadeloupe. Actuellement, ce sont des Collectivités Territoriales.

D'atres îlets non habités font aussi partie de de l'archipel guadeloupéen, tels que :

- Les îles de Petite terre

Entourées par un récif corallien et rattachées à la Désirade, elles sont Composées de deux îlots, c'est une réserve naturelle qui invite à la plongée et l'observation de la faune. C'est le paradis des iguanes.

L'îlet du Gosier

Elle est située à quelques centaines de mètres au large de la ville du même nom.

L'îlet à cabrit

(On prononce le "t" final de cabrit) Petite île inhabitée de l'archipel des Saintes.

L'îlet Caret

Elle se situe dans le Grand Cul-de-sac marin, au large de la commune de Sainte Rose en Guadeloupe. Il mesure environ 250 mètres de long et une vingtaine de mètres de large en moyenne. Sa végétation est constituée de petits palmiers replantés ainsi que de quelques autres plantes. Il est en voie de disparition.

La tête à l’anglais

L'îlet est rattaché administrativement à la commune de Sainte-Rose. C'est un passage obligé pour "la route du rhum".

L'îlet Pigeon

Les îlets Pigeon sont deux petites îles situées au large de Malendure, sur la commune de Bouillante. Ce site fait partie de la réserve Cousteau. En 1994 elles furent déclarée "Réserve Naturelle".

L'îlet à Fajou

Au coeur du Grand Cul-de-sac marin, elle est entièrement couverte de mangrove.

L'îlet Kahouanne

Elle a la forme de la tortue kahouane. Elle est rattachée à la commune de Deshaies.

Les rhums de Guadeloupe

Aux Antilles françaises, un homme de génie, originaire des Charentes maritimes, le Père Labat, très observateur, eu l’idée d’importer un alambic pour adapter le principe de la distillation au jus de la canne à sucre. Les distilleries agricoles prenaient vies aux Antilles et avec elles le rhum.

Le rhum et sa dégustation font partie d’un rite fondamental qui ne va pas sans une longue initiation, ne serait-ce que pour apprendre à distinguer les diverses variétés et apprécier les plus fines bouteilles.

En 1939, il y avait 55 distilleries en Guadeloupe. En 1954, il en restait 37 et aujourd’hui, on en compte 9 ! Comparée à la Martinique, la Guadeloupe se distingue sur deux sujets : elle n’a pas l’appellation d’origine contrôlée, mais a conservé une activité sucrière importante et produit aussi bien des rhums agricoles que des rhums industriels. Marie-Galante se distingue par le degré final du produit, 59°, et par la fabrication artisanale du rhum. Seule la distillerie Poisson, qui date de 1860, exporte le fameux label Père Labat, qui rivalise avec ses cousins martiniquais et guadeloupéens.

LES RHUMS DE GUADELOUPE

La Guadeloupe produit deux types de rhum:

– le rhum agricole qui est produit directement à partir du vesou, le jus de la canne à sucre

– le rhum industriel (appelé aussi traditionnel) qui provient de la mélasse, le résidu de la canne à sucre

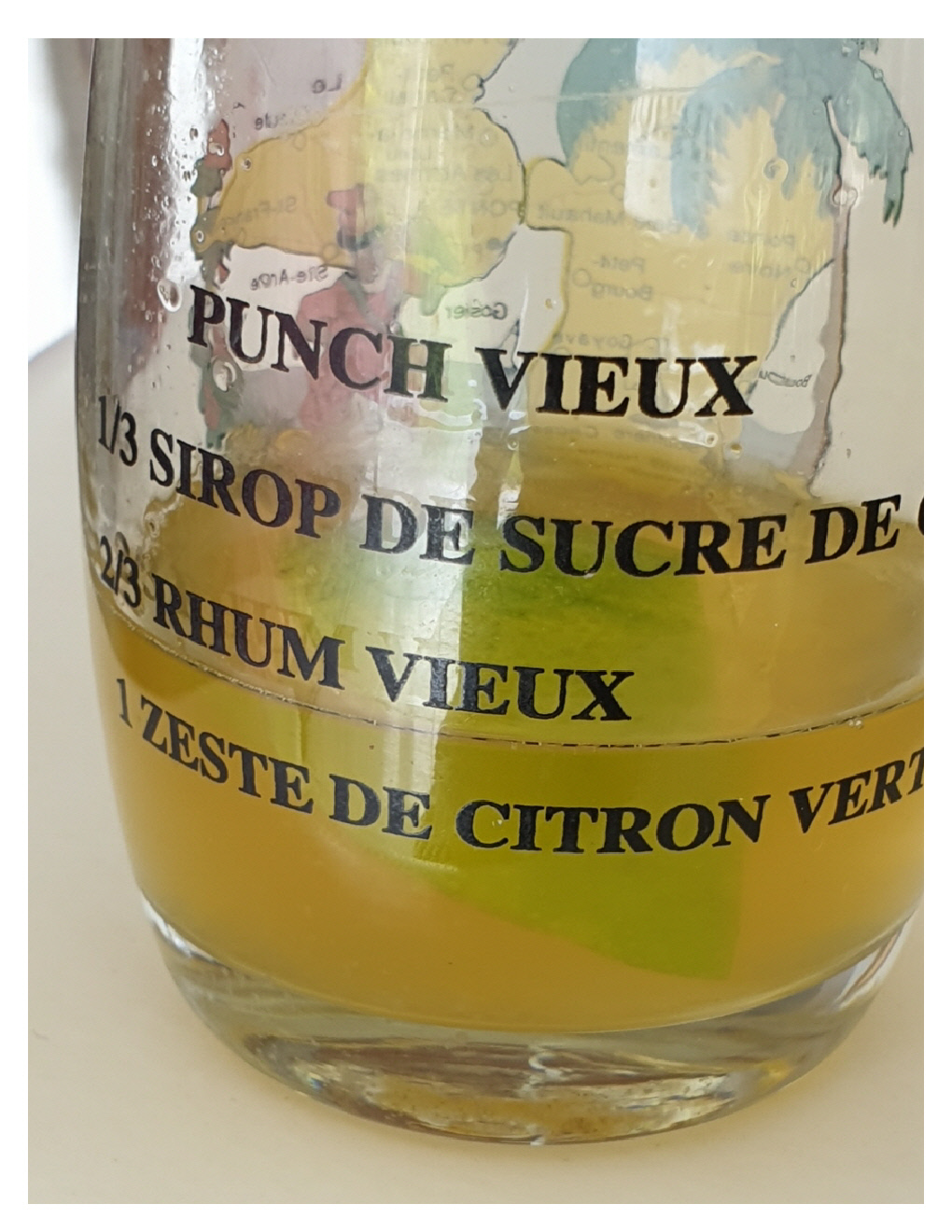

Nous trouvons trois variétés de rhums agricoles :

– rhum blanc, produit par distillation il est stocké trois mois en foudres en inox, puis ramené à des teneurs alcooliques de 40° à 60° par adjonction d’eau de source ou eau distillées et embouteillé

– rhum ambré, lui, séjourne 18 mois en foudres de chêne, ce qui lui donne cette couleur caractéristique, principalement héritée du contact avec le bois

– rhum vieux, doit séjourner en foudres de chêne : 3 ans pour un rhum VO, 4 ans pour un rhum VSOP, 6 ans pour un rhum XO. On distingue ensuite le rhum vieux traditionnel, vieillissement 5 à 7 ans, le rhum vieux hors d’âge, vieillissement 8 à 12 ans et le rhum vieux millésimé, vieillissement 15 ans et plus. Les années exceptionnelles, comme celle de 1972, qui fut particulièrement ensoleillée, peuvent se conserver de 50 à 70 ans.

Les distilleries en activité

En Basse-Terre (5) :

- 1- La distillerie Bologne

La distillerie Bologne située à Basse-Terre a conservé le nom des propriétaires de la sucrerie des XVIIe et XVIIIe siècles. L’habitation-sucrerie vacille sous les difficultés financières liées aux événements révolutionnaires de l’époque et voit divers propriétaires se succéder. En 1830, Jean-Antoine Ame-Noël se rend acquéreur de la sucrerie. Originaire de Bouillante en Basse-Terre, il est le premier homme de couleur « libre de naissance » à devenir propriétaire d’un domaine aussi étendu (114 hectares). C’est en 1887que l’ancienne habitation sucrière deviendra une distillerie. En 1930, Louis Sargenton-Callard devient propriétaire des lieux. La distillerie fabrique aujourd’hui un rhum de qualité, dans la plus pure tradition.

Entourée de champs de canne noire, elle est la seule à cultiver encore cette variété de canne à rhum.

La distillerie Bologne produit un rhum blanc 50° et 55° agréablement parfumé, avec un nez citronné, sur fond de pommes surettes, d'une qualité exceptionnelle confirmée par de nombreux prix.

Plusieurs rhums agricoles sont produits sur le domaine : des rhums blancs de 50° et 55°, un rhum ambré de 45°, un vieux rhum Cuvée Spéciale Chevalier de Saint-Georges.

- 2- Le domaine de Séverin (Cadet Sainte-Rose)

La distillerie Séverin a été fondée en 1928 par Henri Marsolle. Au domaine de Séverin, le rhum est toujours produit à l'ancienne, malgré le coût plus élevé des méthodes traditionnelles. Tous ces efforts permettent de préserver à la fois la qualité et la beauté du site. La roue à aubes de la distillerie, mue par la force de l'eau du canal est désormais une curiosité unique dans toute la Caraïbe et reste la seule distillerie fonctionnant aux Antilles françaises avec ce type de matériel.

- 3- Le musée du rhum et la distillerie Reimonenq (Belle-vue Sainte-Rose)

Léopold Reimonenq, le descendant de la famille qui en 1916 créa la distillerie du même nom, eut l'idée d'ouvrir en lieu et place de la plantation, le musée du rhum.

La canne fraîchement coupée et broyée, fermente dans des cuves à l'air libre et distillée dans une colonne en inox. Cette colonne possède la particularité de chauffer indirectement le liquide grâce à un serpentin échangeur qui sépare l'alcool du vin. Ce processus unique aux Antilles engendre le rhum Cœur de Chauffe, un rhum spécial cocktails.

- 4- La distillerie Espérance (Sainte-Marie Capesterre Belle-Eau)

Le rhum Longueteau et le rhum Karukéra sont produits sur le même magnifique domaine, celui du Marquisat de Sainte-Marie de Capesterre-Belle-Eau.

La distillerie Longueteau, la plus ancienne de la Guadeloupe encore en activité, fonctionne toujours avec la machine à vapeur. Son rhum est fabriqué à la distillerie Espérance-Mon repos depuis 1895.

Diffusé sous deux marques, Longueteau pour l'export et Mon repos en diffusion locale, elle est également la seule à commercialiser un rhum à 62 %.

Pas d'électricité, pas d'essence ni même de pétrole : c'est encore la vapeur produite grâce aux résidus de la canne broyée qui actionne un piston vieux de 87 ans !

La distillerie, produit le rhum agricole Longueteau, le rhum Karukera, le rhum Mon Repos.

- 5- La distillerie Montebello (Petit-Bourg)

Fondée en 1930

Elle est rachetée en 1968 par Joseph Marsolle. Réaménagée et modernisée, elle devient le 3e producteur de Guadeloupe.

Pour lui donner son caractère, le rhum blanc Montebello est mis dans des fûts de chêne stockés au soleil dans des conteneurs métalliques. La chaleur qui règne à l'intérieur accélère le processus d'oxydation et d'extraction. Les rhums y passeront de 4 à 8 ans pour certains avant d'être déplacés.

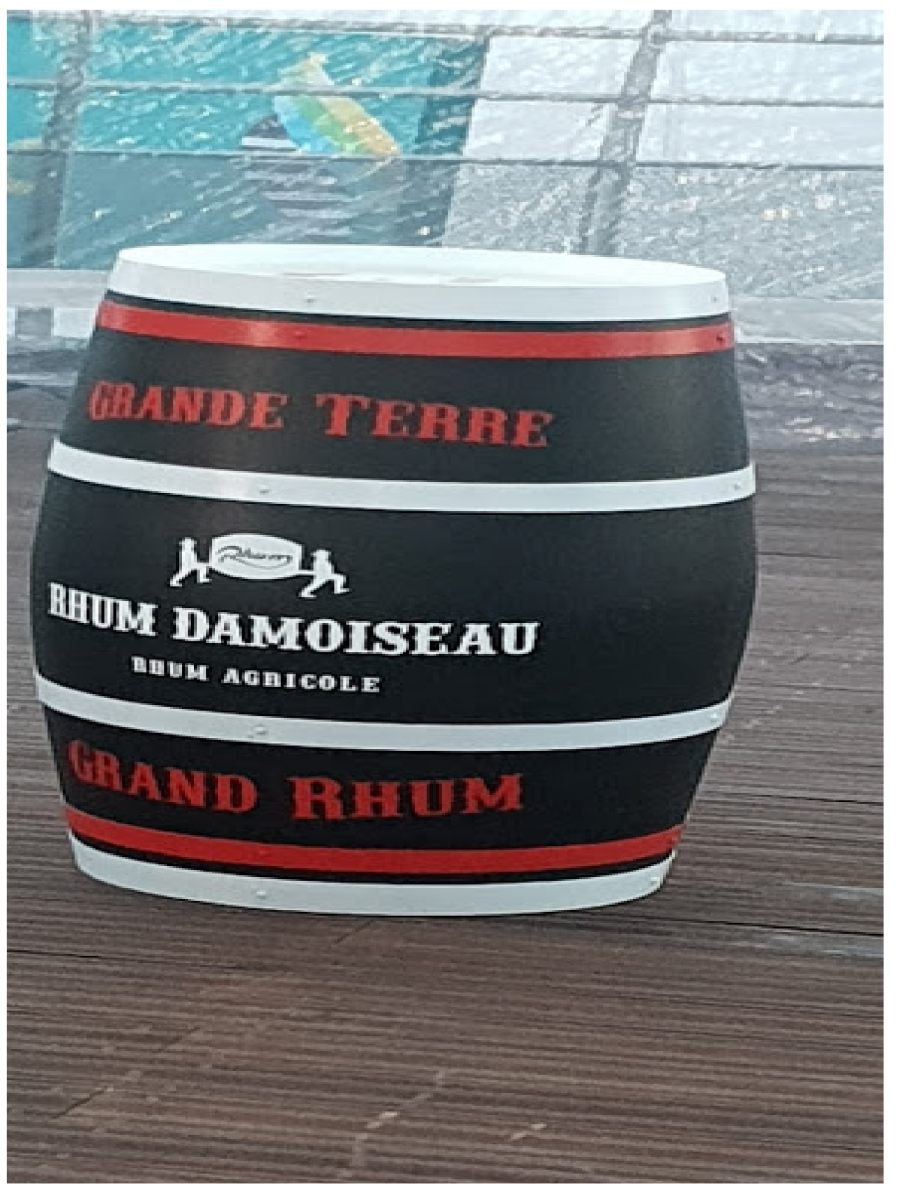

En Grande-Terre (1)

- La distillerie Damoiseau (Bellevue Moule)

Le domaine agricole et l’installation industrielle de Bellevue au Moule ont été fondés à la fin du XIXe siècle par un certain Rimbaud, originaire de Martinique. Roger Damoiseau (père) les a acquis en avril 1942.

La distillerie récemment modernisée reste fidèle à un fonctionnement artisanal datant du début du siècle, avec ses incroyables machines de broyage aux rouages actionnés à la vapeur et son moulin à vent entièrement restauré.

Leader des rhums agricoles de la Guadeloupe, les rhums Damoiseau avec environ 50 % de parts de marché sont présents en France métropolitaine et à l'export dans plus de 40 pays.

Le rhum blanc agricole Damoiseau se distingue par sa richesse aromatique, marquée par de fines notes sucrées (canne à sucre), florales et épicées.

Pour la petite histoire, les deux porteurs du rhum Damoiseau apposés sur les étiquettes sont appelés en créole: « sé dé ti gason-la » (« ces 2 petits garçons ») dénommés Faber et Bessarion, deux employés fidèles de la distillerie.

La légende dit qu'un Guadeloupéen s'arrêtera de boire du rhum Damoiseau quand l'un des 2 porteurs aura posé le pied à terre.

A Marie-Galante : (3)

- 1- La distillerie Bellevue (Capesterre)

L'île de Marie-Galante est réputée pour son rhum agricole d'exception produit sur place, le seul des Antilles à titrer à 59 % d'alcool.

Fondée en 1769, la distillerie Bellevue de Marie Galante est une des premières des Antilles à se soucier du respect de l’environnement et elle est l’unique distillerie écopositive au monde. Elle produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme grâce à la production de ses installations solaires. Elle est la plus grande exploitation cannière de Marie-Galante.

Sur une plantation de 140 hectares, son moulin à vent érigé en 1821 et entièrement rénové, offre un point de vue à 360° sur les champs de canne environnants.

- 2- La distillerie Bielle (Grand-Bourg)

Située sur les hauteurs de Grand-Bourg, la distillerie Bielle est l'une des trois distilleries encore en activité à Marie-Galante.

La distillerie Bielle perpétue cette tradition de fabrication du rhum agricole au pur jus de canne depuis le XIXe siècle.

Bielle produit aujourd'hui trois rhums blancs dont l'un décliné à 50° et 59°, issus de la tradition familiale, et deux autres spécifiques à la marque.

- Le « RhumRhum » est un rhum unique au monde obtenu après une fermentation lente de huit jours en cuve réfrigérée, puis distillé deux fois par alambic-comme la méthode cognac-et non par colonne. En cela, il s'apparente à une eau-de-vie de fruits (ici, la canne à sucre). Bien qu'encore très récent, ce produit a déjà gagné sa première médaille d'or au World Spirits Awards de Klagenfurt, en mars 2009.

- Le second, le « Rhum Premium » à 59° est, quant à lui, un produit de niche distillé une fois par colonne, puis par alambic. Ce procédé lui garantit un affinage de très grande qualité.

- 3- La distillerie Poisson (Grand-Bourg)

Création en 1860. La distillerie Poisson produit l'un des rhums les plus réputés des Antilles : celui du "Père Labat", du nom du célèbre chroniqueur du XVIIè s. C'est également l'un des meilleurs avec ses quelques 59°. Une petite exposition permanente est installée pour, entre autre, déguster et juger du résultat de ces mélanges "alambiqués". Le rhum du Père Labat est réputé pour "taper fort". Enfin, même si le rhum du "Père Labat" est vendu partout dans l'archipel guadeloupéen, la distillerie n'en produit qu'une quantité limitée. Et lorsque les cuves sont pleines de ce précieux breuvage, la production s'arrête.

Entièrement manuels, la culture, la coupe et le ramassage de la canne sont respectueux de ce terroir idéal et privilégié. En effet, les cannes à sucre de l’île de Marie-Galante sont reconnues, au niveau mondial, pour leur richesse aromatique.

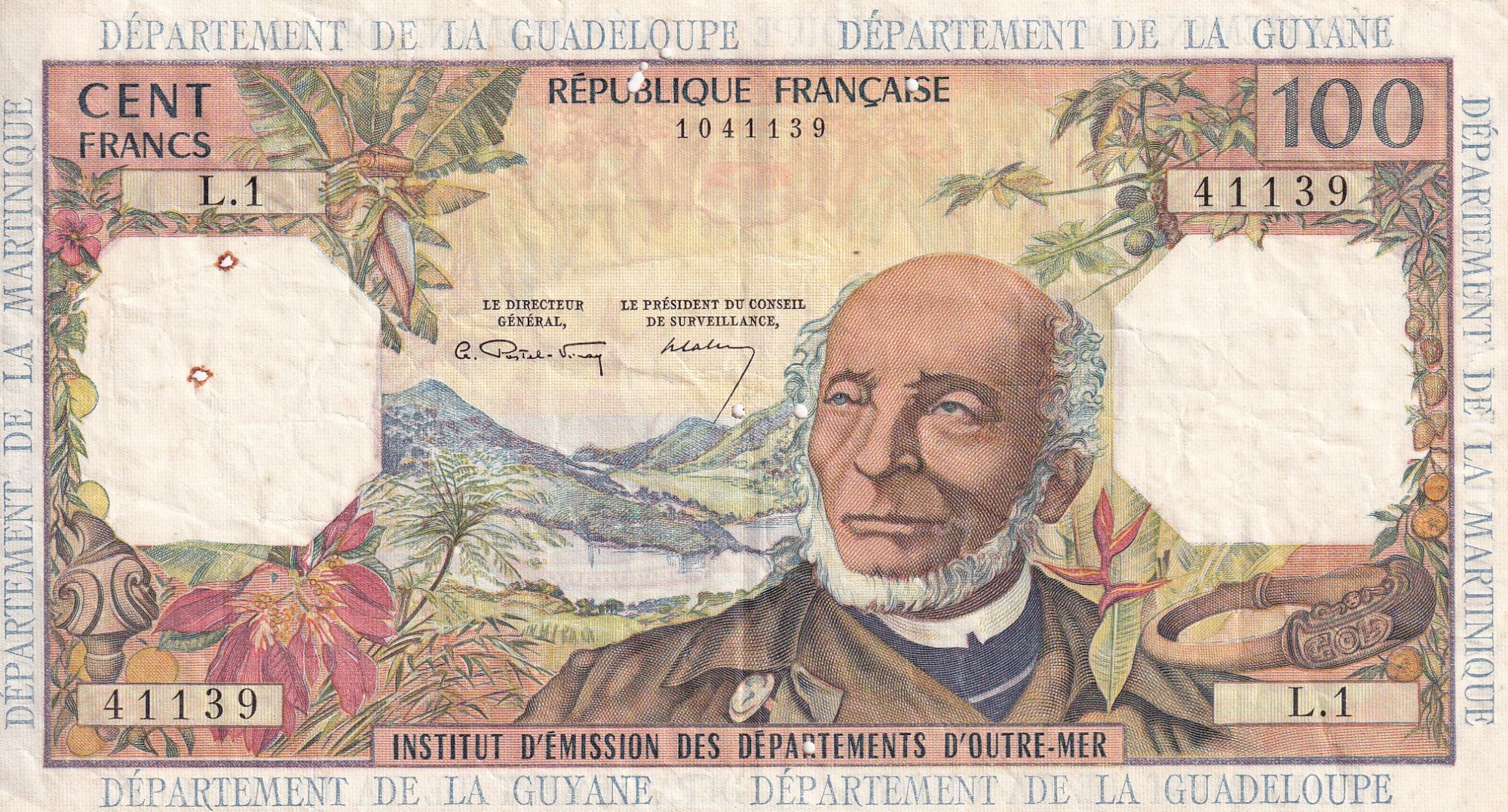

Victor Schoelcher

Victor Schœlcher est une figure emblématique de l'histoire française et de la lutte contre l'esclavage. Son engagement pour l'abolition de l'esclavage et ses contributions politiques et sociales ont laissé une empreinte indélébile.

Victor Schœlcher est une figure emblématique de l'histoire française et de la lutte contre l'esclavage. Son engagement pour l'abolition de l'esclavage et ses contributions politiques et sociales ont laissé une empreinte indélébile.

Il est l'initiateur du décret du 27 avril 1848 abolissant définitivement l'esclavage en France, rendant libres ainsi environ 250 000 esclaves dans les colonies françaises.

Il est né le 22 juillet 1804 à Paris, de famille catholique bourgeoise. Son père, originaire d’Alsace, était propriétaire d'une usine de fabrication de Porcelaine.

Après des études au lycée Condorcet où il côtoie les milieux littéraires et artistiques parisiens, il devient journaliste et critique artistique, publiant des articles, des ouvrages et multipliant ses voyages.

Il prend le relais après la mort de l’Abbé Grégoire, de la lutte contre l'esclavage et publie plusieurs articles contre l'esclavage, dont De l’esclavage des Noirs et de la législation coloniale. » et «Des colonies françaises : abolition immédiate de l'esclavage» en 1842.

De nombreuses statues et monuments honorent Victor Schœlcher que ce soit en France hexagonale ou dans les anciennes colonies.

Des écoles, des rues et des places portent son nom, perpétuant sa mémoire et son héritage.

Ses voyages

Voyageant comme représentant commercial de l'entreprise familiale. Il visite le Mexique, les Etats-Unis et Cuba en 1828-1830. A Cuba, il est révolté par l’esclavage.

C’est à partir de 1840, après un nouveau voyage aux Antilles , qu’il se consacre entièrement à la lutte pour une abolition immédiate et complète de l’esclavage.

Son cheminement

Le discours abolitionniste de Schœlcher évolue au cours de sa vie.

En 1830, dans un article de la Revue de Paris, il se prononce contre l'abolition immédiate, mais pour la fin de la traite.

Trois ans plus tard, en 1833, il publie « De l'esclavage des Noirs et de la législation coloniale », un réquisitoire contre l'esclavage et pour son abolition. Il écrira : «l'homme noir n'est pas moins digne de la liberté que l'homme blanc… l'esclavage des nègres est une injure à la dignité humaine, parce que l'intelligence de l'homme noir est parfaitement égale à celle de l'homme blanc.»

En1842, il milite pour une abolition immédiate et publie « Des colonies françaises. Abolition immédiate de l'esclavage ».

En 1847 : « Il n'existe qu'un moyen d'améliorer réellement le sort des nègres, c'est de prononcer l'émancipation complète et immédiate… »

Sa carrière politique et son action

Schoelcher occupa les fonctions de sous-secrétaire d’Etat au ministère de la Marine de mars à mai 1848. Il présida la Commission d’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises qui prépara le décret abolitionniste du 27 avril.

- En août 1848, Schoelcher est élu député de la Guadeloupe et de la Martinique. Il choisit d'être député de la Martinique.

- En Juin 1849, Il est élu représentant de la Guadeloupe à l'Assemblée législative.

Sa mort

Il meurt le 25 décembre 1893 à l'âge de 89 ans. A la fin de sa vie, il décida de donner tout ce qu'il possédait, entre autres, une collection d'objets au Conseil Général de la Guadeloupe, qu’on peut voir aujourd'hui au musée Schoelcher à Pointe-à-Pitre.

Enterré au cimetière du Père-Lachaise, et le 20 mai 1949 son corps fut transféré au Panthéon.

Le patchwork de culture

La Guadeloupe est une terre de diversité culturelle et ethnique. Cette diversité est le résultat de siècles de migrations, de colonisation et d'échanges culturels. C’est un véritable creuset de cultures et d'ethnies. Chaque groupe a apporté ses propres traditions, croyances et pratiques, contribuant à la richesse culturelle de l'île. Cette diversité se reflète dans la langue, la cuisine, la musique, les danses et les fêtes de la Guadeloupe. La coexistence harmonieuse de ces différentes ethnies est un témoignage de la résilience et de l'ouverture d'esprit du peuple guadeloupéen. La Guadeloupe est un exemple fascinant de coexistence multiculturelle.

Les Amérindiens Caraïbes

Avant l'arrivée des Européens, les premiers habitants de la Guadeloupe les Amérindiens avaient une culture riche et complexe, avec des croyances spirituelles et des pratiques sociales bien établies. Malheureusement, l'arrivée des Européens et les maladies apportées par ceux-ci ont décimé une grande partie de la population caraïbe.

Les Européens

Les Européens, principalement les Français, sont arrivés en Guadeloupe en 1635, apportant avec eux leur langue, leur religion (principalement le catholicisme qui est resté la religion dominante) et leurs coutumes. Aujourd'hui, leurs descendants (les békés) font partie intégrante de la société guadeloupéenne. L'architecture coloniale, les églises et les forts sont des témoins de cette période.

La cuisine française a également influencé la gastronomie locale.

Les Africains

L'esclavage a introduit un grand nombre d'Africains en Guadeloupe. Les esclaves africains ont été forcés de travailler dans les plantations dans des conditions extrêmement difficiles. Ils provenaient de diverses régions et d’ethnies d'Afrique (Kongo, Yorubas, Ibos, Peul, Bamiléké ...) apportant avec eux une riche diversité culturelle.

Malgré l'oppression, ils ont réussi à préserver et à transmettre une partie de leur culture, de leurs traditions et de leurs croyances. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, les esclaves africains affranchis sont devenus une composante essentielle de la population guadeloupéenne.

La musique et la danse traditionnelle, comme le gwoka, sont profondément enracinées dans les traditions africaines.

Les Indiens

A la suite de l'abolition de l'esclavage, les colons ont cherché une nouvelle main-d'œuvre pour les plantations. C'est ainsi que des travailleurs sous contrat, principalement originaires de l'Inde, sont arrivés en Guadeloupe à partir de 1854. Les premiers travailleurs Indiens au nombre de 344 débarquent sur l'archipel à bord de l’Aurélie le 24 décembre 1854. Communément appelés "coolies", ils ont apporté avec eux leurs religions (principalement l'hindouisme), leurs langues et leurs traditions culinaires. Ils sont alors méprisés et dénigrés par leurs employeurs et la population locale, dont les anciens esclaves. Ce transport de main d’oeuvre bon marché dura jusqu'en 1889.

Aujourd'hui, leurs descendants contribuent de manière significative à la culture guadeloupéenne. La communauté indienne, est estimée actuellement à environ 60 000 personnes, et concentrée principalement à Capesterre Belle-Eau, Le Moule, Petit-Canal et Port Louis ou Saint-François.

Ils continuent de préserver et de célébrer leur héritage culturel et religieux tout en étant intégrés dans la société guadeloupéenne.

Les Syriens et Libanais

Au début du XXe siècle, des immigrants syriens et libanais sont arrivés en Guadeloupe, fuyant les troubles dans leur pays d'origine. Ils se sont principalement installés dans les villes et se sont engagés dans le commerce. Leur culture, bien que moins visible que celle des autres groupes, a également enrichi le tissu social de l'île. Ils ont apporté avec eux des traditions commerciales et culinaires.

Bien que leur nombre soit relativement petit, ils ont contribué à la diversité économique et culturelle de l'île.